Videodrome è una rubrica a cura di Emanuele Bukne

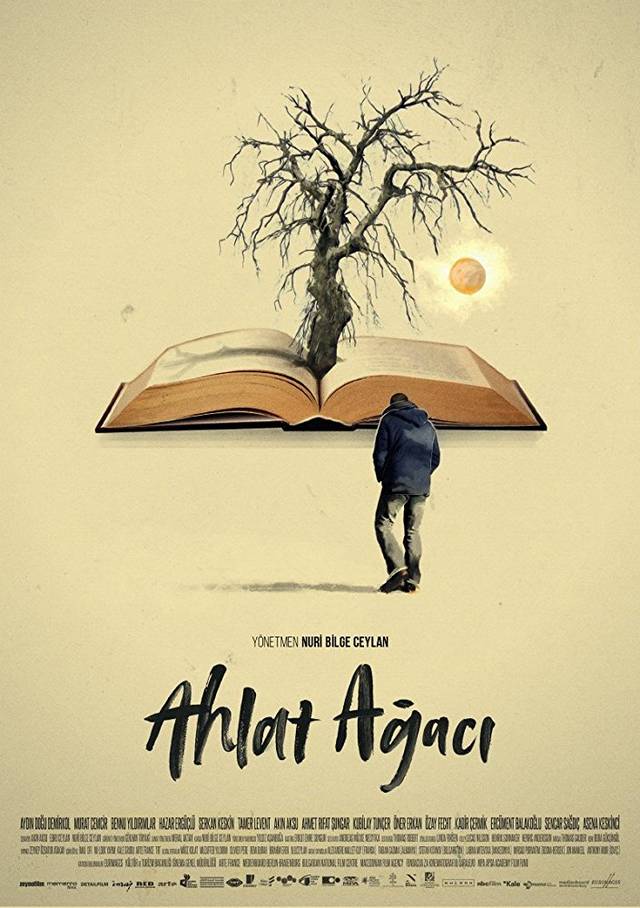

L’albero dei frutti selvatici (2018)

L’albero dei frutti selvatici (2018)

Dopo avere terminato gli studi Sinan torna a Çanakkale, cittadina turca sulle rive dell’Egeo, ricongiungendosi così con la sua famiglia dopo gli anni di università. Sin dai primi minuti del suo arrivo si imbatte in un uomo che reclama un vecchio credito nei confronti del padre, del quale Sinan è ovviamente ignaro.

Idris, suo padre, è un insegnante di scuola elementare, sempre in bolletta a causa delle scommesse ai cavalli che portano Sinan persino a dubitare di lui dopo un furto di 300 lire, presi dalla giacca appesa in casa. Quei soldi costituiscono parte dei risparmi per la pubblicazione del suo libro, intitolato Ahlat Ağaci (Pero Selvatico) e titolo originale del film di Ceylan.

Che il pensiero di Sinan sia un pensiero critico lo si intuisce subito e ne si ha la conferma in uno dei primi dialoghi del film, quello con il sindaco, a cui chiede un finanziamento per la pubblicazione di Ahlat Ağaci. Ahlat oltre a fare riferimento all’albero di pero è anche una città orientale della Turchia, ai margini del lago di Van, ed è questo a confondere il sindaco, pensando che quello di Sinan sia un libro sul territorio, ma così non è. Il pero a cui si riferisce l’autore è quello davanti la scuola dove insegnava il padre, un’immagine che si porta da bambino e col quale a volte parlava, un albero privo di armonia, solitario, deforme, così simile al padre, così simile a lui, perché ognuno ha la propria natura e a quella proprio non si sfugge e, come sostiene Idris: la vera impresa è accettarla, farsela piacere.

Il testo di Sinan non è documentaristico e anche se trova ispirazione nel territorio non è di natura scientifica e ignora del tutto il vicino sito storico di Troia, così come altri luoghi turistici vicini, motivo per il quale il sindaco non può che rigettare la richiesta di Sinan. L’intenzione del protagonista sembra spingersi oltre il suo luogo natio ed è forse anche questa la ragione che lo ha portato, nel suo recente passato, a interrompere la relazione con Hatice, ora promessa sposa di un gioielliere ma evidentemente ancora innamorata di Sinan.

“Perché ci sentiamo tanto feriti nel momento in cui capiamo di non essere così importanti? Non sarebbe meglio considerarlo un avvenimento fondamentale, un’illuminazione? Ciò che chiamiamo credere in fondo è un’azione che inizia dentro di noi e bisogna credere nella separazione tanto quanto crediamo nella bellezza e nell’amore, ed essere anche preparati, perché al termine di ogni cosa bella c’è sempre una separazione. E se così è, allora perché non interpretare queste disgrazie come catastrofi costruttive che ci permettono di affrontare ciò che non conosciamo?”

È un concorso pubblico per diventare insegnante un’altra strada che Sinan utilizza per fuggire da Çanakkale, concorso che però non supera e di cui sembra preoccuparsi molto poco, quasi per la paura di seguire le stesse orme del padre.

L’incontro e il dialogo in una libreria con lo scrittore Suleyman, che evidentemente ce l’ha fatta e che vive di scrittura, è duro e a tratti violento. Anche quando Suleyman cerca di convincerlo a non perdersi d’animo, perché non ci sono scuse quando si tratta di scrivere e che un bravo scrittore non si piange addosso, Sinan reagisce provocandolo. Bisogna scrivere a qualsiasi costo? A costo di trascurare i propri cari o addirittura usarli nei propri libri, se necessario? Forse è davvero così, sembra sottintendere, perché come sostiene Diego De Silva: chi scrive è mosso da un’ossessione fondamentale, quella di non potere fare a meno di raccontare ciò che ha vissuto. Perché gli scrittori sono dei gran pettegoli. E in fondo, chiosa Suleyman, non esiste alcuna verità. E, come accadeva in Dans la maison di François Ozon, la vita diviene strumento stesso per l’arte, per la letteratura, che nulla esiste se non per essere raccontato e che a volte è lo scrittore stesso a strumentalizzare gli eventi a suo piacimento e a indirizzarli verso una trama più letteraria, a prescindere dal rispetto per i personaggi minori.

Ma è il serrato dialogo tra Sinan e gli imam Veysel e Nazmi, sulla fede e la verità, la scena madre se non del film, dentro il film, oltre il film. In una scena lunghissima, con un bellissimo piano sequenza mentre i tre passeggiano in collina, il regista sintetizza oltre tre secoli di dualismo tra religione e politica, tra il bisogno dell’una e la necessità dell’altra, tra il vecchio e il nuovo. Il processo di secolarizzazione probabilmente tende oggi a investire persino una religione come l’Islam, se ascoltiamo le parole dell’imam Nazmi, perché “il mondo è cambiato, l’umanità ha fatto passi da gigante e noi siamo fermi“. Veysel dal suo canto è un conservatore e per lui “lasciare spazio alla riforma e al rinnovamento religioso significa aprire la mente a possibilità infinite. È come affermare che il Sacro Corano non interpreti i nostri tempi e che dovremmo farlo noi“.

Il dialogo prosegue con Sinan che prende a esempio i paesi “atei”, dove il tasso di criminalità è particolarmente basso. Veysel sostiene che avere una coscienza e un’etica non ha nulla a che fare con la religione, “ma così la gente non si sentirebbe disperatamente sola in questo universo immenso? In quei paesi dove il tasso di criminalità è basso, il tasso di suicidio è altissimo; non commettono reati, ma non sono nemmeno felici“. Quindi quale tra le due, se non la verità, è il male minore? Veysel prende a prestito la lezione di Dostoevskij (convertendola all’Islam), secondo il quale se qualcuno [gli] dimostrasse che [Dio] è fuori dalla verità e se fosse effettivamente vero che la verità non è in [Dio], ebbene [lui preferirebbe] restare con [Dio] piuttosto che con la verità.

La regia (insieme alla sceneggiatura, firmata dallo stesso Ceylan) è lucida e rilassata e il film scorre senza che lo spettatore accusi la durata di oltre tre ore. L’albero dei frutti selvatici è il primo film turco nella storia ad essere candidato all’Oscar, nella cinquina finalista del 2019, come miglior film in lingua straniera (per quello che vale).

Così come nella lezione di Padri e figli di Turgenev, anche in Ahlat Ağaci l’iniziale rifiuto del figlio Sinan di essere [come] suo padre Idris non riesce a dare alcuna risposta, di certo non diversa da quella che [non] aveva dato Suleyman.